Archive for category alla rinfusa

Un anno felice

Posted by gea in alla rinfusa, gea and the city on December 26, 2020

Bisogna dirlo a bassa voce, ma il 2020 per me è stato un anno felice, a tratti felicissimo.

Bisogna dirlo a bassa voce perché è giusto e necessario chiedersi quanto può essere felice un periodo che ha portato alla collettività dolore, paura, perdite e problemi, e ancora ne porterà. Io ho provato a chiedermelo e ne sono uscita con una risposta che qualche anno fa avrei bollato come new-agismo, ma a togliere l’inglese e l’ismo c’è molto da imparare, e certamente che la felicità non è data e non esiste in astratto: si costruisce ogni giorno. Soprattutto, bisogna aver voglia di essere felici e bisogna farsi il mazzo per riuscirci, perché solo a 20 anni, e solo per alcuni, persino la gioia è gratis.

Da un po’ di tempo, io ho scelto con risolutezza di essere felice – di eliminare o almeno limitare quello che so non potrà rendermi serena, di provare a muovermi verso quello che mi fa stare bene, di trovare la gioia dove so può essere o nascere. Ci sono svariati corollari pratici – smettere di frequentare le persone sbagliate, di fare un lavoro che non piace, di coltivare un’idea di sé irrealistica – ma siccome questo è un post sul mio 2020 felice e non un manuale di autoaiuto con i corollari pratici potete sbrigarvela da soli, o al limite con l’aiuto di Brezny: ognuno ha i suoi, d’altronde.

L’ultima volta che ho scritto su questo blog, che certo mi costa di hosting troppo rispetto alla frequenza con cui metto nero su bianco i miei pensierini per il mondo, ero a Marsiglia. Forse vale la pena di partire da lì, da un’estate in cui ho deciso di fare quello che da anni dicevo che avrei voluto voglia di fare senza mai averne il coraggio: ho affittato una casa in Francia, sono stata lì a scrivere e a gironzolare, a passeggiare da sola per i Calanchi e a perdermi in mezzo a cale e a calette, a guardare il tramonto dagli scogli di Malmousque, a infilarmi a vedere documentari in un cinemino di Cours Julien capendone forse un terzo, a bere birrette con gente che conoscevo poco o niente, a cantare a squarciagola pedalando lungo la corniche, fermandomi ogni tanto a guardare il mare e a pensare – appunto – quanto cavolo fossi felice. Perché era estate, le bare sui camion militari sembravano lontane, stavo imparando una lingua e scrivendo una cosa che quando la rileggevo la mattina pareva avere una sua dignità, ero bella, ricciola e abbronzata, in uno dei posti più belli del mondo – del mio mondo, almeno.

Marseille, 2020

Marsiglia è arrivata dopo mesi passati a raccontare lo sconvolgimento inaspettato del Covid agli stranieri, con Gabri, pagati per fare un mestiere entusiasmante, per cercare di capire le cose, per essere gli occhi di chi non è lì, come diceva un mio vecchio maestro, e centinaia di altri, suppongo. C’è un egocentrismo insopportabile nel giornalismo, e lo vedo benissimo negli altri augurandomi senza certezza alcuna di essere almeno un po’ diversa, ma quello è stato un momento bello, professionalmente: non ho riletto quanto scritto in quei mesi, anche se Serge ne ha fatto un librino, e credo che mi imbarazzerebbe farlo, però so di aver lavorato con l’onestà, con l’impegno e con tutta la sincerità di cui ero capace.

Che il lockdown a Milano sia arrivato il giorno dopo il mio quarantesimo compleanno, il lunedì dopo un weekend in cui avevo portato 40 amici in un borgo toscano per festeggiare tutti insieme, e che durante il fine settimana sia scoppiato il caso di Codogno, e uno dei miei invitati sia stato richiamato a Milano perché uno dei suoi colleghi conosceva il paziente zero, e che tutto quello straordinario weekend sia stato caratterizzato da me che gironzolavo con il mio fido microfono gridando “Aggiornamento coronavirus” e dando i numeri dei contagi ogni tot nell’inconsapevole ilarità generale, e che durante il weekend i numeri siano cresciuti al punto che mentre tornavamo a Milano dopo una festa mitica, suonata dal Branzino, di colpo ci fossero le camionette militari sull’autostrada, bè, diciamo che è una specie di perfetta rappresentazione concentrata del tasso di assurdità di questo 2020, rispetto ai canoni standard con cui siamo abituati a valutare le cose.

Il 2020 era iniziato con me e Angela a fumare fuori da una vecchia chiesetta sulle Dolomiti, in un paesino minuscolo di cui con il solito gruppo avevamo occupato pressoché ogni posto letto, e tra le tante cose di cui stavamo fantasticando in quel momento un mio trasloco a New York sarebbe stato molto più probabile di uno a Roma. Non serve che dica com’è finita: avevo sulle spalle il mio zainetto con acqua, pomodori e ciliegie, diretta verso Les Goudes – il Paradiso in Terra, a proposito – quando m’hanno offerto un lavoro che in quel momento mi sembrava più inverosimile dell’ipotesi di andare a vivere in una specie di scantinato con un marsigliese e la figlioletta di due anni – una prospettiva che stavo effettivamente vagliando. Scrivo da Trastevere, e mentirei se dicessi che avrei preferito all’altra maniera.

Tutti mi chiedono com’è Roma, e non si può rispondere molto più di: stupenda e infernale. Non c’è il minimo dubbio che sia la città più bella del mondo, capace di sostenerti solo perché ti guardi intorno e la bellezza è tanta e tale da rimetterti temporaneamente in sintonia col cosmo. Non c’è dubbio nemmeno che Roma sia capace di succhiarti il sangue, con un traffico che rende Milano un paesotto, un cinismo bello solo nei film e un problema di spazzatura di cui ancora non riesco a capacitarmi; un posto immenso, complesso, stratificato; un posto in cui ho pochi riferimenti, non conosco le strade, mi perdo a ogni incrocio, sento talvolta una mancanza struggente della mia casa milanese, delle piante che ho cresciuto con amore e poi abbandonato, dei miei vinili, della mia routine, del percorso che ho fatto per anni quando andavo a correre, degli amici così intimi da presentarmi a casa loro in pigiama dicendo Non ho voglia di cucinare per poi restare ore a chiacchierare e dormire sul loro divano. Quando ad aprile 2019 mi sono quasi ammazzata in un incidente d’auto, Franci mi ha chiamato e chiesto: “Di cosa hai bisogno, dimmi cosa posso fare, quando uscirai dall’ospedale sarà estate, vuoi che vada a casa a farti il cambio degli armadi?”. Chiedimi cos’è l’amicizia, ti risponderò il cambio degli armadi.

Non so cosa c’è dall’altro lato della staccionata del 2020: quando sono arrivata, dopo aver singhiozzato per tre giorni perché non avevo voglia di rinunciare a una vita in cui stavo bene per una di cui non sapevo nulla sapendo però che non provarci nemmeno sarebbe stato sciocco, ecco, quando sono arrivata avevo paura della mia ombra. Penso che fosse passato poco più di un mese la sera in cui, un po’ brilla, ho scritto un messaggio a un amico dicendogli: “Ma lo sai che sono felice qui?”.

È vero. Non sono nel mio comfort, ma sono felice di aver deciso di provare a costruirne uno nuovo. A dispetto del momento storico, della malinconia per il mondo di prima, delle complicazioni pratiche del coronavirus, del fatto che alla nostra età tutti hanno già la loro vita, e conquistare uno spazio nella loro con naturalezza è difficile. A dispetto del fatto che sono sola e che finalmente, a 40 anni, ho capito che non è colpa mia. Le donne felici e indipendenti fanno un sacco di paura ai maschi, e non per qualche stereotipo di genere da manuale di self help, bensì perché anche gli uomini faticano a costruire la loro felicità e spesso la credono legata all’essere indispensabili, non rendendosi conto che anche chi sta bene da solo può aver voglia di infilarsi nel mondo altrui. Purché sia un mondo in cui stare comodi.

E a proposito di mondi, quest’anno niente tradizionale classifica delle canzoni da portare sull’isola deserta. Una canzone però ve la lascio, e con l’isola deserta ha parecchio a che vedere: Stormi, IoSonoUnCane. Ci sono arrivata con qualche anno di ritardo, a questo cantautore eccezionale, ma l’intensità con cui l’ho ascoltato guardando il nitore abbacinante del mare, a Marsiglia, compensa per tutto il tempo perso.

Buon 2021 a tutti. Siate felici, o almeno provateci.

Le canzoni dell’anno

Posted by gea in alla rinfusa on December 28, 2018

Una volta, a inizio dicembre trovavo sempre il tempo per scrivere un post sulle canzoni dell’anno. Non un semplice elenco delle più ascoltate, ma quelle che avrei portato su un’isola deserta con me se avessi dovuto scegliere. Fare l’elenco non era cosa banale: ragionamenti e scelte e fogli riempiti a matita e cancellati e riscritti, infine immortalati in una foto pubblicata a corredo del post, come testimonianza dell’intensità della decisione.

Poi, più di recente, il mio tempo libero si è ridotto drasticamente, gli impegni hanno preso a inseguirmi anche quando credevo di non averne e forse, pur senza avere il coraggio di esplicitarlo, ho iniziato a chiedermi se non fosse un po’ troppo adolescenziale, quell’elenco. Troppo privato, intimo, appartenente a una sfera che cerco di non dare in pasto proprio a tutti, dopo l’ingozzata di Facebook e annessi degli anni ruggenti a cavallo tra i venti e i trenta.

Ho smesso di chiedermelo per un po’, rinunciando alla classifica, ma quest’anno ho infine stabilito che non me ne frega nulla se sia adolescenziale. Perché fare liste è bellissimo, specie alle fine dell’anno, quando ripensare ai momenti, e alla musica con cui li hai vissuti, diventa in una sorta di liturgia commemorativa del bello e del brutto, di quello che siamo contenti di portarci di là e di quello che ci porteremo comunque ma se fosse rimasto dentro al 2018 magari sarebbe stato meglio. A suo modo, è come prepararsi ad accogliere l’anno nuovo dopo aver messo in fila le cose. Mica con gli altri: con se stessi. Agli altri però tocca la fortuna di potersi prendere le canzoni migliori, se interessati. L’elenco, insomma, diventa quasi un regalo. E infatti io vado pazza per quelli degli altri.

(Poi, a dire il vero, io un mese e mezzo fa ho provato a fare una lista dei film migliori di sempre con gli amici strettissimi della chat che non vorresti mai far leggere a nessuno: prima, mi hanno prima preso in giro per l’anzianità delle mie scelte – quelli che ogni tanto vanno a rota di Jules e Jim, capiamoci – e poi snobbato. Dovevo essere amica di Nick Horby io, mica di Falco, Renatino e Nic).

Comunque, ecco, quello che si chiude è stato un anno strano, denso, complessivamente molto bello ma puntellato qui e là di down pazzeschi; un anno trasformativo, direbbero quelli seri, ma soprattutto un anno in cui da giugno in poi non c’è stato un solo giorno in cui non abbia ascoltato una specifica canzone che ho scoperto con l’arrivo dell’estate – in ritardo di qualche anno rispetto alla sua pubblicazione – e di cui mi sono innamorata con la stessa intensità con cui una vita fa mi sono innamorata di Bob Dylan.

La regina incontrastata della classifica è lei, quindi. E la classifica è stranamente molto italiana: non so dire perché, quest’anno è andata così.

Vale la regola della tradizione: soltanto la prima tra quelle elencate qui sotto è realmente la prima. Le altre sono intercambiabili, non sono realmente in classifica. Ma la prima no, la prima è quella che se stasera mi trovassi dispersa nell’Oceano indiano vorrei con me.

(A proposito: questo è il post con l’elenco delle canzoni dell’anno che scrissi su questo blog nel 2009. Che tenerezza rileggerlo, quanta gioventù c’era dentro).

- Nuvole senza Messico, Giorgio Canali

Me l’ha buttata lì Spotify, rivelandosi più utile di quello che sarei mai disposta a concedergli e compromettendo le decine di pezzi che ho scritto quest’anno sui rischi dell’intelligenza artificiale. Stavo andando a Venezia, in un giugno sensazionale, con il cielo azzurro dipinto e l’umore galleggiante come la città.

Devo averla ascoltata 20 volte, solo quel giorno. E almeno una – almeno, ma spesso più di cinque – tutti gli altri giorni dell’anno.

Sta suonando anche adesso, ça va sans dire. Bastano pochi versi a capire il capolavoro, ma se fossi in voi la metterei all’istante in heavy rotation.

Ammiro gli inutili segni di croce / di chi aspetta la guerra per morire in pace / è la vita che va, è la vita che va, è la morte che viene / è la consolazione del morire insieme /Che risposte ci suggerirà questo vento dislessico / Che porta con se solo nuvole, nuvole, nuvole senza Messico… - Voglio una pelle splendida, Afterhours

Non sono mai stata una fan sfegatata degli Afterhours, ma questo è un classico che parla anche dei giorni in cui stiamo vivendo. Un giorno mi è venuta in mente pensando a Salvini, e non me la sono più tolta di dosso. - Viva, Zen Circus

Che dire? Li avevo sempre ignorati, o evitati. E non so se resteranno nei miei ascolti futuri. Ma negli ultimi mesi questa canzone l’ho avuta in sottofondo spessissimo. Il testo funziona, e la musica ti fa venire voglia di scuotere tutto. E serve, serve di brutto. - Hotel Supramonte, Fabrizio De André

Tra febbraio e marzo ho passato interi weekend a guardare vecchissimi video di Faber e di Tenco e di un’epoca che rimpiango senza nemmeno averla vissuta. La canzone, va da sé, è una delle cose più struggenti che siano mai state scritte. - Chloes Dancers / Crown of Thorns, Mother Love Bone

C’è tutta la mia storia in questo pezzo, dai 13 anni in poi. C’è un passato che mi prende a calci lo stomaco ogni volta che attacca il piano, sempre, immancabilmente. È la canzone che ho ascoltato come prima cosa una mattina di rara tristezza, piangendo a letto, e poi in bagno, e poi per strada, e poi chiusa in un bagno pubblico.

I Mother Love Bone sono il grunge prima che noi sapessimo cos’era, sono l’ultima cosa che abbia senso quando si parla di fenomeni che cambieranno il mondo. La canzone è un capolavoro, non c’è niente altro da dire. Se ci mettete sopra che Andy la cantava a 22 anni, prima di morire di eroina, è anche più facile lasciare che vi devasti. - All Apologies, Nirvana

Per quelli come me che alla musica devono tanto, che sono stati cresciuti dalla musica e nella musica, che ci si sono specchiati e protetti e rivestiti, i Nirvana e Kurt Cobain sono il canto del cigno.

Quest’estate, a Seattle, sotto a un cielo azzurro da far male, mi sono seduta sulla panchina su cui si sedeva Cobain, nel suo parchetto, di fianco alla casa in cui si è ammazzato, e ho ascoltato All apologies a volume da audiolesi, come avessi avuto 16 anni.

In the sun / I feel as one. - Sally, Vasco Rossi

L’ho cantata tutta la vita questa canzone, ma solo quest’anno ho capito davvero cosa volesse dire. È poesia pura. - Hemingway, Paolo Conte

Basta il sax con cui attacca per capire perché sia nell’elenco, non serve altro. - Pavan Guru, Gurunam Singh

Non è propriamente una canzone, ma un mantra. Cantato su una linea melodica capace di metterti in pace col mondo. Negli ultimi tre mesi dell’anno l’ho ascoltato almeno una volta al giorno, spesso di più. E un paio di volte mi sono anche illusa di aver capito tutto. - Don’t think twice, it’s allright, Bob Dylan

Probabilmente ci sono stati anni in cui l’ho ascoltata di più: questo non è stato il mio anno più dylaniato di sempre. Ma metti che sull’isola mi ci mandino davvero, mica si può rischiare di non aver messo nell’elenco un Dylan così.

Se ci sei, batti un colpo

Posted by gea in alla rinfusa on June 10, 2017

Al mondo deve esserci qualcun altro che gira su treno con un sacco pieno di scolapasta, mentre corregge Faq su basecamp con indosso occhiali grossi quanto piattini da caffè perché nell’ultimo mese ha dormito dieci ore in tutto.

Amico scoppiato, vieni fuori, dai: è ora di farmi sentire meno sola.

Certe notti

Posted by gea in alla rinfusa on May 31, 2017

Must I dream and always see your face?

Posted by gea in alla rinfusa on May 29, 2017

1997, estate, Parigi, Last Goodbye, spirali di fumo, libertà.

Io Jeff Buckley me lo ricordo così.

Dammi tre parole

Posted by gea in alla rinfusa on April 17, 2017

Titto, descrivi la zia Gea:

Disordinata, altezza media, pazza (sì eh fa cose che gli altri non fanno: tutti quei balletti al volante per esempio), lavorativa, strana, divertente.

[subtitle: Donne in cerca d’autore]

Chi svende il diritto di manifestare

Posted by gea in alla rinfusa on May 2, 2015

C’è una cosa che mi colpisce nello spettacolo rattristante di Milano devastata dai soliti teppistelli senza idee né cervello.

Non è il fatto che siano figli di papà, che abbiano il Rolex al polso o che si accodino a slogan (almeno in parte) passatisti, seppur avvolti – gli slogan – da richieste di giusti diritti.

No, quello che mi colpisce è il fatto che nessuna delle associazioni, dei militanti, dei comitati pare rendersi conto che l’omertà (e, dunque, la collusione) nei confronti dei violenti-delinquenti strappa loro l’unica vera arma che da secoli esiste per cambiare le cose: scendere in strada manifestando pacificamente.

Con una lunga marcia pacifica Gandi 80 anni fa iniziò la liberazione dell’India. Martin Luther King guidò i neri alla conquista dei diritti civili marciando prima verso Selma, poi verso il Campidoglio. Persino in Italia le manifestazioni di piazza hanno contribuito a tutelare diritti: basti pensare al divorzio e all’aborto.

Lasciare che i black block si impossessino della scena o, peggio, coprirli, significa rinunciare volontariamente al più potente strumento di cambiamento, l’unico davvero a disposizione di tutti: poveri, ricchi, neri, bianchi e gialli. Significa rinunciare volontariamente alla possibilità di incidere, e svuotare di significato non solo la protesta NoExpo di ieri, ma lo stesso strumento di battaglia.

A volte sono i governi a togliere il diritto di riunirsi e manifestare, il che la dice lunga su quanto sia effettivamente potente. È così ancora oggi in certe parti del mondo, anche industrializzato: la Russia o la Cina, per esempio, e basta pensare al ragazzo con le buste della spesa di fronte al carro armato in piazza Tien An Men per cogliere tutta la travolgente forza del solo stare fermi di fronte alla violenza e ai soprusi.

In Italia, dove il diritto di manifestare non solo esiste ma è garantito, i NoExpo hanno fatto tutto da soli, svendendo la sola arma in loro possesso. Non tutti quelli nel corteo avranno saputo, voluto e capito, ovviamente, ma il silenzio dei comitati, che dura anche oggi, è significativo. Chissà se si rendono conto di ciò a cui hanno rinunciato, di come abbiano spogliato se stessi di qualsiasi rilevanza, e di come abbiano svilito il ruolo fondamentale dello sfilare pacificamente, a detrimento anche di tutti gli altri. Essere minoranza e incazzata non basta per essere considerati intelligenti: bisogna anche effettivamente usare la testa e, magari, conoscere un po’ la storia.

The very last end (of the world)

Posted by gea in alla rinfusa on March 7, 2015

It’s just a rumor that was spread around town

Somebody said that someone got filled in

For saying that people get killed in

The result of this shipbuilding

With all the will in the world

Diving for dear life

When we could be diving for pearls

No thought control

Posted by gea in alla rinfusa on August 10, 2014

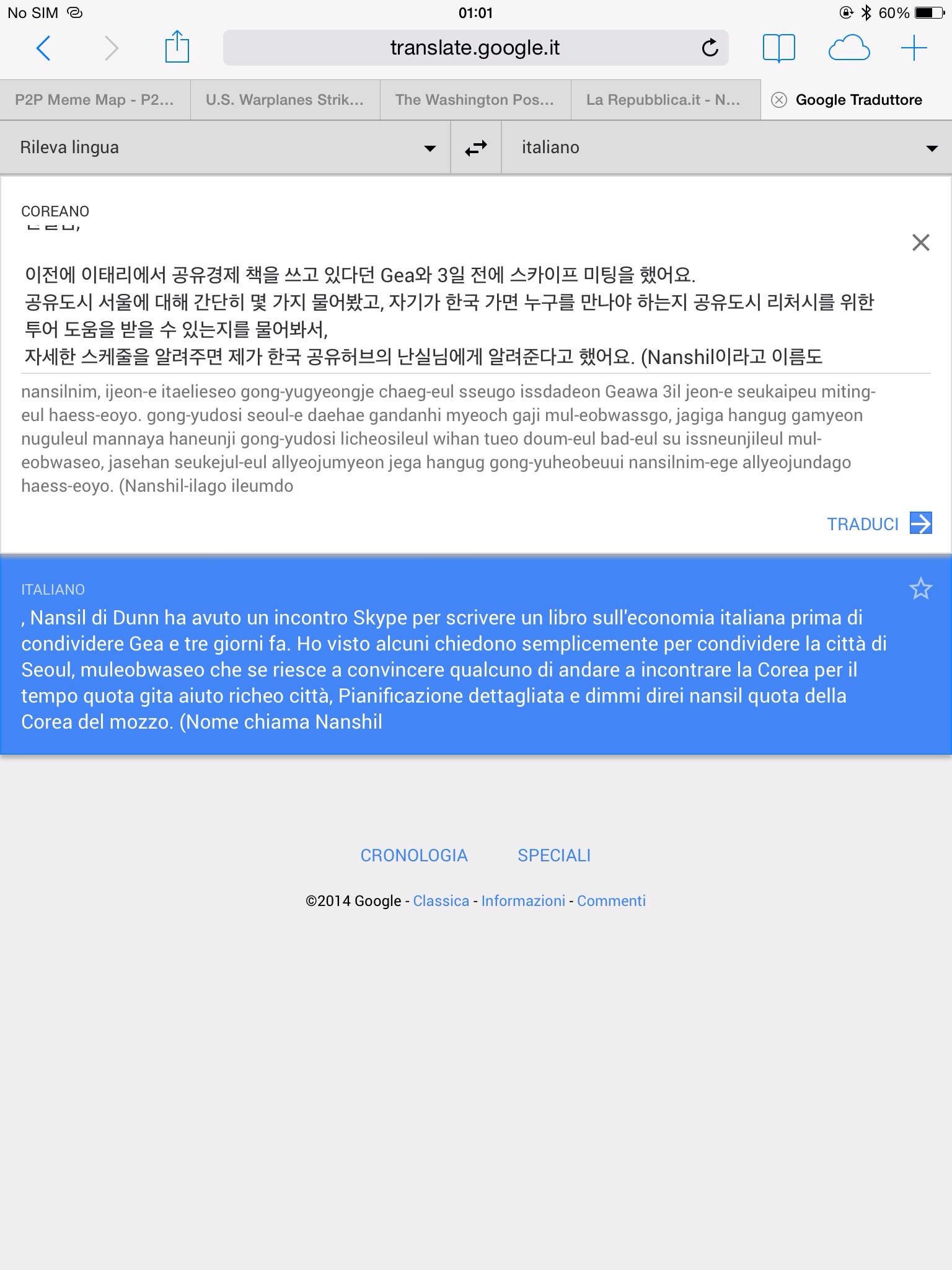

Ho ricevuto una mail da Seul. In coreano. Prima di destabilizzare il mio interlocutore asiatico spiegandogli che aveva fatto un po’ di casino con l’alfabeto, ho provato a tradurla con Google (non vorrei avere sulla coscienza l’harakiri di un dipendente deluso da se stesso).

Sforzo vano: il servizio Translate ha ancora un po’ di strada da fare.

Il potere dell’audiomessaggio

Posted by gea in alla rinfusa, gea and the city on July 24, 2014

Parental advisory – explicit lyrics

(Una volta questo era un blog per persone serie.

E vabbè, è andata così)

È iniziato un giorno che ero in motorino e diluviava: dovevo presentarmi a cena da un’amica, ero in ritardo, volevo raggiungere lo schermo dell’iphone in tasca e digitare un messaggio ma la pioggia lo impediva. Quindi, ho parlato: un audiomessaggio su whatsup. Nessuna fatica, risultato immediato e zero errori di battitura – galattico, specie considerato che nel 90% dei casi ricevo (e invio) testi che sembrano in cirillico e vanno disambiguati con l’aiuto di Google translator.

Stamane, un paio di mesi dopo quel pomeriggio, raccontavo a un’amica una serie di vicende un po’ complicate, sempre su whatsup. Ero partita scrivendo, rispondendo a sue sollecitazioni. Poi, intravedendo al largo della giornata il rischio concreto di trascorrere due o tre ore con il telefono in mano, ho pensato di accorciare i tempi e deciso di rilasciare audiomessaggi (alle dieci della mattina quasi tutti hanno ancora l’illusione di combinare qualcosa di produttivo nella giornata testé iniziata). Ho prodotto tipo 29 audiomessaggi in un’ora, da 30 secondi l’uno. Con enorme soddisfazione: finalmente riuscivo a raccontare anche le sfumature della vicenda; quando si scrive, normalmente, si taglia via: non è che puoi stare lì a usare troppi aggettivi o dare ricchezza al discorso perdendoti in dettagli. Bisogna essere essenziali: Praticamente non si capisce una mazza, ma poi ti racconterò meglio è un mio whatsup standard.

Stamane invece aggiungevo, sibilavo, non dovevo ricorrere agli emoticon, me la ridevo, simulavo voci diverse con un delizioso effetto teatrale; e insomma, io e la Cooked stavamo lì al con l’iphone in mano e 300 chilometri nel mezzo a raccontarci la rava e la fava in un corso di psicologia avanzata del creato via audiomessaggi.

Ed ero così esaltata – forse anche perché il mio cervello non ha fatto alcuno sforzo lavorativo in tutta la mattina – che ho scritto su facebook la seguente:

Quindici minuti dopo, sostanzialmente la mia intera rubrica telefonica mi aveva deliziato con un audiomessaggio (premio della critica a mio cugino Titti: Heidi cantata in versione Carmen Consoli e Vasco Rossi, genio).

Tutti incluso Nicola che, con il precisismo che lo caratterizza (precisismo è volontario, se non fosse chiaro), si è sentito in dovere di spiegarmi: «Sai perché la gente non manda audiomessaggi normalmente? Perché è pericoloso. Hai presente come gli hacker e le spie ascoltano e manipolano le nostre conversazioni? Ecco, non vorrai mica che qualcuno prima o poi butti su Internet la tua voce manipolata che dice “Mi piace il ca**o”?».

Non ho fatto in tempo a rispondergli che ho ricevuto un secondo audiomessaggio da lui.

«Ecco, porca miseria, mi sono reso conto che ho appena detto “Mi piace il ca**o” esponendomi a rischi inutili».

Ho riso talmente tanto che, ritenendo la storiella degna di essere condivisa, un paio d’ore dopo mandato un audiomessaggio a una terza persona per raccontare la teoria di Nicola su “Mi piace il ca**o”. La quale terza persona ha apprezzato abbastanza da continuare a ripetere “Mi piace il ca**o” e a valutarne gli effetti.

Riassumendo: soltanto quattro ore dopo la scoperta del potere degli audiomessaggi, possiedo già le registrazioni di due noti professionisti, musicisti e quant’altro che sbraitano sulle loro preferenze sessuali, scandendo bene: “Mi piace il ca**o”.

Se continuo questa storia degli audiomessaggi per una settimana, probabilmente arrivo ad assicurarmi un posto di lavoro iperpagato.